病気になった人への贈り物としてお守りを考える方は多いですが、渡し方やマナーについて悩むこともあるでしょう。

お守りは病気平癒を願う気持ちを伝える素晴らしいプレゼントですが、選び方や使い方、さらには「お守りを人にあげてもいいのか」といった疑問もあります。

また、お見舞いとして贈る場合、病気平癒を祈る言葉や入院中のがん患者への配慮も欠かせません。

この記事では、病気から守ってくれる神様や病気を治す神様の名前、病気平癒に最適とされる神社の有名なお守りや最強のお守りを紹介しつつ、渡し方のマナーや「誰が持つべきか」といったポイントについても解説します。

病気の回復を願う心を込めた贈り物を選びたい方にとって、この記事が参考になれば幸いです。

- 病気平癒のお守りをプレゼントする際の適切な渡し方やマナー

- お見舞いや入院中の患者へのお守りの選び方や使い方

- 病気から守ってくれる神様や病気を治す神様の名前とその由来

- 病気平癒で有名な神社のお守りや最強のお守りの特徴

お守りを病気の相手にプレゼントする際の注意点

- 病気平癒のお守りを選ぶポイント

- お守りを贈るときの渡し方とマナー

- 病気の相手が負担にならない配慮とは

- お守りを人にあげてもいい?注意点を解説

- 病気の相手に言葉を添えるときのポイント

病気平癒のお守りを選ぶポイント

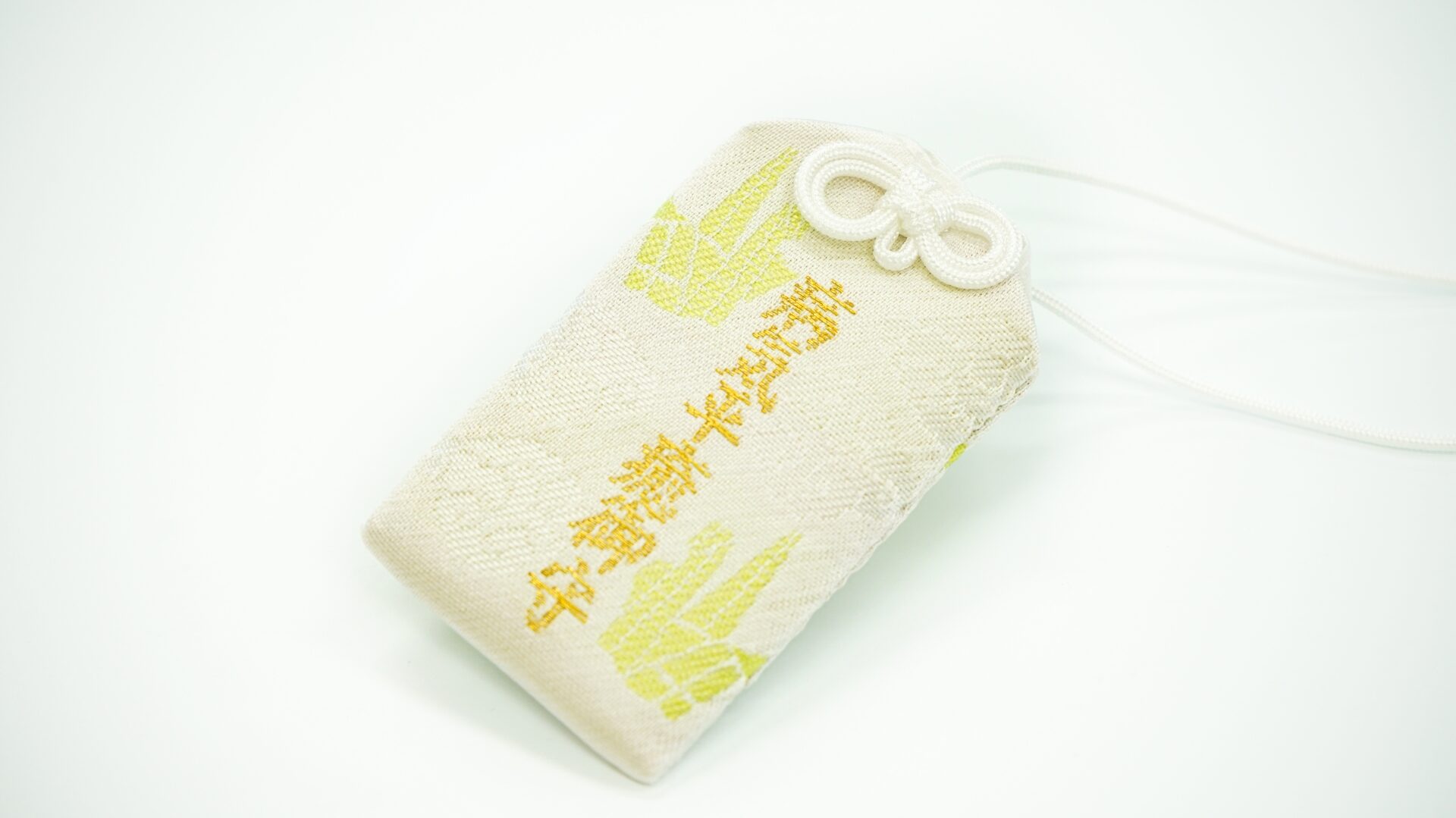

病気平癒のお守りを選ぶ際には、相手の状況や気持ちに寄り添うことが大切です。お守りには神社ごとに特徴や由来があるため、選ぶ際にいくつかのポイントを押さえておくと良いでしょう。

まず、病気平癒にご利益があるとされる神社を訪れることをおすすめします。例えば、日本全国には「病気を治す神様」を祀る神社が複数あります。有名どころとして、京都の八坂神社や東京の湯島天満宮が挙げられます。地元の神社で購入する場合も、病気平癒に特化したお守りがあるか確認してみてください。

次に、デザインや持ち運びやすさも考慮しましょう。相手が入院中であれば、ベッド周りに飾ることができるものや、かさばらない小型のお守りが良いでしょう。また、色や形状も控えめである方が、病院の環境にも馴染みやすい場合があります。

さらに、お守りを選ぶ際には、贈り手である自分の気持ちを込めて選ぶことが大事です。どんなに立派なお守りでも、選ぶ過程が雑になってしまうと、相手に対する気持ちが伝わりにくくなります。選んだお守りに「元気になってほしい」という真心を込めて贈ると、相手にとって特別なものになるでしょう。

お守りを贈るときの渡し方とマナー

お守りを贈る際は、相手の状況に配慮し、丁寧な渡し方を心がけることが必要です。不適切なタイミングや無遠慮な態度で渡すと、せっかくの贈り物が相手の負担になりかねません。

まず、渡すタイミングを選びましょう。入院中であれば、面会の際にさりげなく渡すのが良いでしょう。ただし、面会にルールがある場合や、相手の体調が優れない場合には無理に渡そうとせず、郵送で送る選択肢もあります。その際は、簡単な手紙を添えることで、直接会えなくても気持ちを伝えられます。

次に、渡すときの言葉にも気をつける必要があります。「これで病気が治るよ」といった断定的な表現は避け、「元気になってほしい気持ちを込めて」といった優しい言葉を添えると良いでしょう。相手の心情に配慮し、押しつけがましくならないように心がけましょう。

さらに、包装にもひと工夫をすると丁寧です。紙袋や可愛らしい巾着に入れることで、より一層相手への気遣いを伝えることができます。また、お守りを渡す前に一度手を合わせて祈りを捧げると、あなたの想いが込められた特別な贈り物となるでしょう。

病気の相手が負担にならない配慮とは

病気の相手にお守りを贈る際は、負担を与えないようにするための配慮が重要です。どんなに良い意図で贈り物をしても、相手が気を遣いすぎてしまうと本来の目的を損なってしまう可能性があります。

まず、相手の負担にならないよう、シンプルで扱いやすいものを選びましょう。大きすぎるお守りや高価すぎる贈り物は、かえって相手を困らせることがあります。相手の立場に立って考え、気軽に受け取れるサイズやデザインのお守りを選ぶと良いでしょう。

また、贈り方にも注意が必要です。例えば「もらったからには大事にしなければ」と感じさせるような言葉や態度は避けるべきです。渡す際には、「お守りだから特に何もしなくても大丈夫」といった安心感を伝える一言を添えると、相手が気を遣わずに済みます。

さらに、贈るタイミングや頻度にも配慮しましょう。同じ病気で長期間療養中の方に頻繁にお守りを贈ると、「これ以上迷惑をかけたくない」と感じさせる場合があります。一方で、手紙やメールなどで励ましの言葉をかけることで、負担を与えずに気持ちを伝える方法もあります。

相手にとってお守りは、心の支えとなる存在です。負担を感じさせないよう心配りをしながら贈ることで、より相手に喜ばれる贈り物となるでしょう。

お守りを人にあげてもいい?注意点を解説

お守りを他人に贈ること自体には問題はありませんが、注意すべき点があります。贈り物としてお守りを渡す際に配慮が必要な理由は、受け取る相手にとっての心理的な負担を避けるためです。

まず、お守りを贈る際には、相手がそのお守りを受け入れやすいかどうかを考える必要があります。特に病気やケガをしている場合、「病気平癒」や「回復」をテーマにしたお守りは、前向きな気持ちを伝えるものとなりますが、相手がその宗教や信仰に興味を持っていない場合には、不快感を与えてしまう可能性もあります。そういった場合、贈り方を工夫することが求められます。

次に、渡すタイミングも重要です。相手が重病の最中であったり、気持ち的に落ち込んでいる場合、お守りのプレゼントが逆に負担に感じられることがあります。そのため、相手の気持ちや体調を考慮し、タイミングを慎重に選ぶよう心掛けましょう。

病気の相手に言葉を添えるときのポイント

病気の相手に言葉を添える際は、その言葉が励ましになるように、また相手が心地よく感じられるように注意を払うことが大切です。言葉には大きな力がありますが、使い方を誤ると逆効果になることもあります。

まず、言葉選びが重要です。病気の相手に対して、「すぐに元気になるよ」「絶対治るよ」といった断言的な表現は避けましょう。相手が気を使って答えなければならなくなる場合があるからです。代わりに、「少しでも楽になることを祈っています」や「元気を取り戻すのを応援しています」といった、柔らかく前向きな表現が望ましいです。

また、言葉だけでなく、相手の気持ちに寄り添った内容が大切です。病気の相手が何を感じ、どのような状況にあるのかを考えて、相手を励ます言葉を選ぶことが大事です。例えば、入院している場合は、「つらい時期だと思いますが、無理せず自分のペースで回復を目指してくださいね」といった気配りを感じさせる言葉が効果的です。

さらに、無理に言葉を並べる必要はありません。「お大事にしてください」や「無理せず休んでくださいね」といったシンプルで心温まる一言も、相手に安心感を与えることができます。このように、言葉に込める気持ちが相手に伝わるように配慮をすることが大切です。

病気の人に喜ばれるお守りプレゼントの選び方

- 病気平癒に効果があるとされる神社・お守り

- 病気から守ってくれる神や病気平癒の神様の名前

- お見舞いに適した病気平癒のお守りとは

- がん患者へのお守りプレゼントはあり?

- 病気の回復を願う贈り物の選び方

- 病気平癒で有名な神社や最強のお守りまとめ

病気平癒に効果があるとされる神社・お守り

病気平癒を願う際に、神社やお守りを選ぶことがありますが、選び方には注意が必要です。日本には病気平癒を祈願するために訪れるべき神社やお守りがいくつかあります。これらの神社では、病気回復を願ってお参りすることができますが、神社ごとに信仰されている神様が異なるため、選ぶ際にはどの神社が自分に合っているかを考えることが大切です。

例えば、病気平癒に効果があるとされる神社の一例として、東京都の「神田明神」があります。ここでは、健康を守る神様として知られる「大己貴命(おおなむちのみこと)」を祀っています。この神様は、病気の回復や健康維持にご利益があるとされています。

また、京都の「八坂神社」も有名です。ここでは、病気平癒を祈願するためにお守りを授かることができるほか、特に「疫病退散」や「健康長寿」を願う参拝者が多い神社です。神社で授かるお守りは、病気を予防し、平癒を願う気持ちが込められたものです。

これらの神社では、心を込めてお参りし、お守りを持ち帰ることで、病気回復を祈願することができます。しかし、どの神社であっても、何より大切なのは、信じる気持ちと心の平穏です。神社の選び方やお守りを選ぶ際は、自分が信じる神様を意識し、気持ちを込めて祈願することが重要です。

病気から守ってくれる神や病気平癒の神様の名前

病気から守ってくれる神様や病気平癒の神様は、古くから信仰されてきました。それぞれの神様には、病気回復や健康を守る力があるとされ、祈願の際にその神様に願いを込めることで効果があると信じられています。

まず、病気平癒にご利益があるとされる神様の一つは「大己貴命(おおなむちのみこと)」です。大己貴命は、日本神話に登場する神様で、もともとは「国を治める神」として知られていますが、後に「病気平癒」や「健康」を守る神としても信仰されています。特に、島根県の「出雲大社」では、この神様への信仰が根強く、病気を治したいという人々が参拝します。

次に、古くから「病気を治す神様」として知られるのは「弘法大師(こうぼうだいし)」です。弘法大師は、仏教の僧侶であり、また神格化されて「病気治療の神」としても信仰を集めています。特に、四国八十八箇所巡りをする人々の中で、弘法大師を信仰することで病気平癒を祈る人が多いです。

また、「薬師如来(やくしにょらい)」も病気平癒の神様として広く信仰されています。薬師如来は、仏教における「医薬の仏」として知られ、病気や怪我を治す力を持つとされています。薬師如来を祀るお寺や神社でお守りを受け取ることで、健康を守ってもらえると信じられています。

これらの神様には、それぞれの神社やお寺でご利益を授かることができ、病気平癒を祈るための強い信念を持って参拝することが大切です。それぞれの神様を敬い、心から願うことで、健康回復の手助けとなるでしょう。

お見舞いに適した病気平癒のお守りとは

病気平癒を願うお守りをお見舞いとして贈る際は、相手に負担をかけないよう配慮した選び方が重要です。お守りは、病気の回復を心から願っている気持ちを伝える大切な贈り物ですが、その選び方には気をつけるポイントがあります。

まず、病気平癒のお守りは、相手が受け入れやすいものを選ぶことが大切です。例えば、特に体調が悪いときには、あまり重いものや大きすぎるものを避け、軽くて小さなお守りを選ぶと良いでしょう。これにより、相手が気軽に持ち運べるようになり、プレゼントとしても喜ばれやすくなります。

また、病気に関連する神社で授かったお守りを贈ることが有効です。例えば、「病気平癒」「健康回復」などの願いを込めてお守りを選べば、相手の回復を真摯に願う気持ちが伝わりやすくなります。病院の近くにある神社で授かったお守りや、病気回復の神として有名な神様のものを選ぶと、特別感を感じてもらえるでしょう。

お守りを贈る際には、言葉を添えることも重要です。相手が無理なく受け入れられるよう、温かい言葉や励ましのメッセージを添えると、気持ちがより一層伝わります。

がん患者へのお守りプレゼントはあり?

がん患者へのお守りをプレゼントすることには慎重さが求められます。病気が進行している場合や、治療の過程にある場合、どのような形でお守りを贈るかに気を配る必要があります。贈ることで、相手が気を使わないよう配慮することが大切です。

お守り自体は、がん患者にとって心の支えになることも多いですが、選ぶ際には相手の状態を考慮して、あまり大きすぎないものや目立たないデザインを選ぶと良いでしょう。あまりにも派手だったり、重すぎるものは負担に感じられることがあります。

また、病気に関連する神社で授かるお守りが適切です。例えば、がんの回復を願う「がん封じ」や「病気平癒」のお守りを贈ることで、相手が自分の回復を信じ、励まされる気持ちになることがあります。こういったお守りは、気持ちを伝えるための良い選択となるでしょう。

一方で、がん患者の中には宗教的な理由でお守りを受け入れたくない人もいます。贈る際には、相手がそのお守りをどのように感じるかを配慮することが大切です。もし相手が宗教やスピリチュアルなものに興味がない場合は、無理にお守りを贈らない方が良いでしょう。

病気の回復を願う贈り物の選び方

病気の回復を願う贈り物を選ぶ際は、相手の状況に合わせたものを選ぶことが大切です。特に、病気の回復を願うギフトは、心からの気持ちを伝えることが重要ですので、相手が受け入れやすい贈り物を選ぶことを心がけましょう。

例えば、病気が回復しつつある場合、少し明るい色の花束や、健康に良いとされる食品などが適しています。食事制限がある場合でも、健康を考えた贈り物を選べば、相手に喜ばれること間違いありません。

また、病気に関連したお守りや、回復を願う言葉を添えたアイテムも効果的です。お守りの場合は、病気平癒の願いが込められたものを選び、そのお守りが相手の気持ちを落ち着かせ、回復への信念を持ち続けられるようサポートします。

さらに、心のケアも大切です。病気の回復を願う贈り物には、相手の気持ちが軽くなるような励ましのメッセージや、リラックスできるアイテム(アロマ、リラックスグッズなど)もおすすめです。これらは、体の回復だけでなく、心の回復にも寄与する贈り物として喜ばれるでしょう。

病気平癒で有名な神社や最強のお守りまとめ

病気平癒にご利益があるとされる神社や最強のお守りを紹介します。これらの神社やお守りは、多くの人々に信仰されており、病気回復を願うために選ばれることが多いです。

まず、出雲大社(島根県)は、病気平癒の神様として「大己貴命(おおなむちのみこと)」が祀られており、特に病気回復を願う人々に人気の神社です。出雲大社で授かるお守りは、健康を守るための強い力を持っているとされています。

次に、東京の神田明神も有名です。ここでは、健康を守る「大己貴命」をはじめ、病気平癒を祈るためのお守りを授かることができます。神田明神の病気平癒お守りは、無病息災を願って身につけることができ、実際に多くの参拝者が回復を実感しています。

また、京都の八坂神社も病気平癒にご利益がある神社として有名です。ここでは、疫病退散や健康長寿を祈願したお守りを授かることができます。このお守りは、病気の予防や回復を願う人々にとって、非常に力強い支えとなります。

最後に、薬師寺(奈良県)や薬師如来を祀るお寺では、病気回復を願う多くの人々が参拝しています。薬師如来の「病気平癒」や「健康長寿」を祈るお守りは、強い効果があると信じられています。

これらの神社やお寺で授かるお守りは、病気回復を願う気持ちを込めて持ち歩くことで、心を落ち着け、信念を強く持つことができるでしょう。

病気の方へお守りをプレゼントしても良い?選び方と贈る際の注意点を解説のまとめ

- 病気回復を願うお守りを贈ることで、相手に安心感や支えとなる気持ちを届けることができる

- 手作りのお守りは贈り主の気持ちがより伝わり、特別感や温かみを感じてもらえる

- 病気平癒のご利益で知られる神社や寺院のお守りを選ぶことで、相手により信頼感を与えられる

- 相手が持ち歩きやすいよう、小さくて軽いサイズのお守りを選ぶのが適している

- お守りを贈る際には、前向きな気持ちになれるような励ましや祈りを込めたメッセージを添えるとよい

- 相手が安心して使えるよう、汚れにくく衛生面を考慮した素材のお守りを選ぶことが望ましい

- 相手の信仰や宗教観を尊重し、不快感を与えないよう配慮したお守り選びが大切

- お守りに加えて励ましのメッセージカードを添えることで、より相手の心に響く贈り物になる

- デザインは派手すぎず、落ち着いたシンプルなものを選ぶことで、多くの場面で使いやすくなる

- 病院や自宅などの限られた空間でも置きやすい形状やサイズを考慮すると喜ばれやすい

- 郵送でお守りを送る場合は、傷まないよう丁寧に梱包し、相手の手元に届くまでの状態を考える

- 直接渡す場合は、相手の体調や気分が良いタイミングを見計らうことが重要

- 長期間効果を感じられるよう、傷みにくく丈夫な素材のお守りを選ぶことを意識する

- 病気の相手を特別扱いしすぎると負担になることがあるため、自然な形で贈ることを心がける

- お守りはあくまで応援や回復を願う気持ちを伝えるものであることを第一に考え、その思いを伝える